Vieles in diesem Stück soll „eigentlich erstmal nur für den Übergang“ sein.

Doch dann verfestigen sich die Dinge; die Uhren scheinen, im wahrsten Sinne des Wortes, stillzustehen, nichts geht mehr – und schon gar nicht mehr weiter. Die schmerzliche Erfahrung, dass nichts mehr (weiter) geht, machen alle Personen in dem Vier-Personen-Stück „Gelbes Gold“ auf unterschiedliche Art, aber auch miteinander.

Um es vorwegzunehmen: Nein, „Gelbes Gold“ ist keine Komödie, auch wenn die Kurzbeschreibungen, die ich im Vorfeld gelesen habe, dies vermuten ließen. Diesem Irrtum und dieser „fehlgeleiteten“ Erwartung bin laut Regisseur Tobias Schilling nicht nur ich aufgesessen. Was „Gelbes Gold“ wirklich „sortenrein“ und im engeren Sinne ist, lässt sich schwer fassen, vielleicht noch am ehesten ein „Sozialdrama“ mit komischen Anteilen … oder eine „Dramödie“, aber eigentlich ist es sowieso egal, was es ist oder (sein) will. Es ist allemal das Theaterstück, das mich nach Jahren der nicht nur Corona-bedingten Abstinenz mal wieder in einen Theatersaal gelockt hat – und das allein verdient schon Respekt.

Außerdem sehe ich das Stück am Silvesterabend, also in einer ohnehin schon „vorbelasteten“ Zeit des Übergangs, in der man Rückschau hält und Abschied nimmt, Familie und Freunden begegnet, Vorsätze fasst, der jahreszeitlichen Tristesse und Düsternis zu trotzen versucht und viel Zeit mit Nachdenken und (Gedanken-)Sortieren verbringt.

Ich bekomme in meiner „Nebenrolle“ als Zuschauerin und Bloggerin die Gelegenheit, nach der Aufführung mit Tobias Schilling, dem Regisseur, zu sprechen und das Interview aufzuzeichnen. Wir reden, im halbdunklen und leeren Theatersaal nebeneinander in einer Zuschauerreihe sitzend, fast halb so lange, wie das Stück gedauert hat – und hätten vermutlich noch ebenso lange weitersprechen können; so vieles gibt es zu sagen und zu erzählen. Wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste, aber: Das neue Jahr steht an – in wenigen Minuten ist es fünf vor 12, und es wird, einmal mehr, Zeit zu gehen.

Und heute, am Tag danach, stelle ich fest, dass ich die Aufzeichnung vom Vorabend gar nicht benötige, so vieles ist drin geblieben in meinem Kopf vom gestrigen Abend „zwischen den Jahren“, sodass ich dies hier nun „ein Jahr oder einen Tag später“ ohne Skript und Gedächtnisstütze schreibe.

Und das ist der quälende „Stand der Dinge“, als das Stück beginnt: Eine Pommes-Bude in einer kleinstädtischen, vermutlich ostdeutschen Plattenbausiedlung, die gleichermaßen von Verfall und Abriss bedroht ist und aus der die ehemaligen Bewohner reihenweise davongelaufen sind. Die wenigen Verbliebenen harren aus und versuchen sich ermattet in ihrer lebensfeindlichen Umgebung und unter widrigen Umständen zu behaupten.

In dieses triste Setting reist die ,burschikose‘, aber nicht androgyne Studentin Ana, ebenso schlecht gekleidet wie flairlos aus einer Großstadt kommend, um ihrem Vater Fritz zur Seite zu stehen, der gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Meike, genannt, „Mimi“, besagten Pommes-Stand betreibt und, ähnlich wie bei „Godot“, auf den einen moment in time wartet, in dem ihm, nach zahlreichen vergeblichen Versuchen und Experimenten, die perfekte Pommes frites-Kreation gelingt.

Nur – wer sollte diese dann essen an diesem traurigen und zunehmend verlassenen Ort irgendwo im Nichts von Zeit und Raum?!

Anas Reise in die Stadt ihrer Kindheit und Jugend ist zugleich die Wiederbegegnung mit ihrer Freundin aus Kindertagen, Julika („Juli“), die den Absprung niemals geschafft hat und sich, selbst kinderlos und frisch getrennt von ihrem spießigen Partner, als Erzieherin in der an Kindermangel leidenden örtlichen Kita verdingt und sich unermüdlich einredet, dies sei ihre Erfüllung und Bestimmung oder auch: ihr Platz im Leben, denn: „Die Kinder brauchen mich.“

Der mehrmals eingestreute durchchoreografierte, vierköpfige „Chor“ nach antikem Vorbild erhellt und verfremdet zugleich; insofern ist er im besten Sinne „irritierend“, aber eben auch „störend“, weil er die ohnehin nahezu stehende Handlung rund um den Pommes-Stand immer wieder aufhält, (noch mehr) verlangsamt und durch die Außenperspektive, die der Chor klassischerweise einnimmt, für den Zuschauer einordnet und in ein anderes Licht rückt. Es handelt sich eben um einen Pommes-Stand und nicht um einen mobilen Wagen – insofern wird hier zwar gehandelt, aber wenig bewegt.

Wie Tobias Schilling, der junge, engagierte Regisseur, erzählt, gab es im Vorfeld angeregte Diskussionen darüber, ob der Chor von den vier Darstellern selbst gespielt werden oder ob man dafür weitere Schauspieler einsetzen solle.

Die gewählte Lösung, dass es die vier Darsteller selbst sind, die – signalisiert durch wechselnde Requisiten und häufig einstimmigen „Sprechgesang“ – die Rolle und Funktion des Chors übernehmen, ist nicht nur pragmatisch, sondern – für mein Dafürhalten – auch zweckdienlich, weil der Verfremdungseffekt dadurch noch erhöht wird (ohne ihn in seiner Bedeutung zu überhöhen).

Mein Blog, der vom Reisen und Unterwegs-Sein und vom Heimatsuchen und manchmal auch -finden kommt, selbst wenn auch er sich zwischenzeitlich von seinem Ursprung und seinen Wurzeln gelöst und entfernt hat, darf natürlich diese einschlägigen Aspekte des Stückes nicht vernachlässigen. Hier geht es endlich mal nicht um die (symbolische, praktische oder wörtliche) Bedeutung von fettigen und geruchsintensiven Pommes frites, sondern ums Ankommen an einem und vor allem auch ums Wieder-Verlassen eines namenlos bleibenden Ortes, der für andere gerade mal einen 2-Minuten-Aufenthalt wert ist.

Die Züge, die hier aus der zwei Stunden entfernten „großen Stadt und Welt“ einfahren, kann man schon zehn Minuten, bevor sie den Bahnhof erreichen, in der Ferne sehen. Sie bilden eine sowohl von Ankommenden als auch von Abreisenden wenig wahrgenommene „Lebensader“, die aus der Tristesse wahl- oder zwangsweise hinein- oder auch hinausführt, wenn man denn den Mut hat, sie für die eine oder andere Option zu nutzen.

Darüber hinaus taugen die Gleise noch für Selbstmordfantasien, die im Laufe der Zeit zwar angedacht oder angedeutet werden, aber … selbst dieser Ausweg, diese Ultima Ratio, wird nicht wahrgenommen. Doch scheint der Gedanke an einen derart radikalen Ausweg aus der mal mehr, mal weniger gefühlten Misere zumindest zeitweise tröstlich. Allein die theoretische Möglichkeit eines Suizids, des Sich-vor-einen-der-wenigen-Züge-Werfens, verschafft einen kurzen Moment der (letzten) Selbstbestimmung.

Dass Ana, schon auf der Bahnhofsplattform der sterbenden Kleinstadt stehend, den einfahrenden Zug „zurück“ (gemeint ist hier die Großstadt, in der sie wohnt) nicht nimmt und ihn ohne sie abfahren lässt, ist zwar ein symbolischer Akt, den man aus vielen Filmen kennt, der aber, wenn eingebettet in einen bestimmten Zusammenhang, seine Wirkung selten verfehlt. Wer von uns hat nicht schon einmal davon geträumt, eine geplante Reise nicht anzutreten, eine geliebte Person in letzter Minute vor dem Einsteigen in ein Flugzeug oder einen Zug zu hindern oder, wie ein nordamerikanischer Hobo, mit leichtem Gepäck aus einem fahrenden Zug zu springen und eine trockene Böschung herunterzurollen?!

Doch was ist denn so schlimm an der Mittelmäßigkeit, in der vermutlich die meisten, wenn nicht gar alle Leute im Publikum, im doppelten Sinne des Wortes „verhaftet“ sind?!

Heimat und Tradition geben schließlich auch Sicherheit, und Wurzeln sind nicht nur Verhinderer, die an uns zerren, uns in die erdige Tiefe ziehen und uns mit all ihrer Kraft am Weggehen hindern wollen, sondern eben auch Haltgeber und Lebens- bzw. Nahrungsader.

Gibt es ein serienreifes happy ending für die vier Personen, die einem im Laufe der zwei Stunden „Spielzeit“ ein Stück weit ans Herz gewachsen sind?! – Das ist schwer zu beantworten. Zumindest gibt es für alle vier die mehr oder weniger nebulöse Aussicht darauf.

Fangen wir mit meiner Lieblingsperson in diesem Stück an: Ob M[e]ike alias „Mimi“ an einem anderen Ort, in einem anderen Job und mit einem anderen bzw. einem früheren Partner glücklich wird?! Wer weiß das schon? Zumindest ist sie mal weg auf dem Pommesbudenmief der sterbenden Plattenbausiedlung.

Wird es Juli, Anas beste Freundin aus Jugendtagen, nach ihrer erträumten Fernreise schaffen, irgendwo anders Fuß zu fassen – mit neuer „Identität“ als fern der Heimat nicht mehr „Dorfschlampe“ und Kita-Frau ohne eigenes Kind?! Immerhin haben die beiden eine gewisse Chance aufs Glücklich-Werden oder wenigstens nicht mehr Unglücklich-Sein, wenn der Geruch von Beton- und Pommes-Gold nicht nur ihre Kleider, sondern auch ihre Körper nicht mehr länger durchzieht.

Schwieriger dürfte es für Ana und ihren Vater Fritz (alias „Frites“) werden, die sich trotzig und trutzig gegen die Abrissbirnen wehren und den Lebenstraum des Vaters gegen alle Widrig- und Obrigkeiten verteidigen wollen bis zur letzten Pommes frites. Ein eigentlich aussichtloser Kampf, den die beiden – erstmal übergangsweise – führen wollen.

Sollte es für Fritz schieflaufen, wird es eng mit einer neuen Perspektive. Frau weg. Existenz weg. Lebensmut weg. Als Kellner in einer Kneipe oder als Hausmeister in einer Neubausiedlung kann man ihn sich jedenfalls kaum vorstellen.

Ana, „das Mäuschen“, hätte hingegen, jung, inzwischen studiert und großstadterfahren, wie sie ist, noch die Möglichkeit, zurück an die (oder eine andere) Uni zu gehen und ihre letzte noch fehlende Prüfung nachzuholen und der nicht weniger gewordenen Enge ihrer Herkunft zu entfliehen.

Die – zunächst als Stippvisite geplante – Rückkehr in ihren piefigen Heimatort hat sie im wahrsten Sinne des Wortes „geerdet“; die Konfrontation mit Fettresten und -geruch und ihren dazugehörigen Minderwertigkeitskomplexen und ihrer Herkunfts-Scham hat sie ein Stück weit befreit von ihrer verrauchten Vergangenheit. Sie könnte, wenn sie wollte, ihr Leben noch gestalten und ihm eine andere, selbstbestimmte Wendung geben. Konfrontationstherapie?! Vielleicht! Zumindest aber eine Begegnung mit den Dämonen der Vergangenheit, die für Klarheit sorgt und mit einigen Lügen und Heucheleien aufräumt.

Das große „Pommes-Geheimnis“ wird nicht wirklich gelüftet bzw. entpuppt sich als tiefgefrorene Altlast, die man längst hätte auftauen (oder entsorgen) können, aber „gelüftet“ und „ausgeräuchert“ wird dennoch einiges an Ballast und „altem Frittenfett“ aus dieser traurigen Pommi-Hütte irgendwo in der Provinz, tief im Nirgendwo, aber zugleich auch geführt von „Jedermann“ im Überall unseres Landes.

die Pommes frites, die zum Teil unserer (Ess-)Kultur (?) geworden sind …

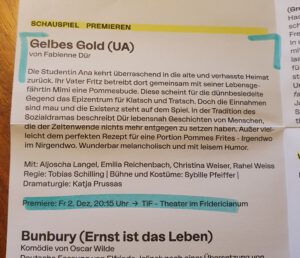

Gelbes Gold (UA). Schauspiel von Fabienne Dür. Regie: Tobias Schilling. Bühne und Kostüme: Sibylle Pfeiffer. Dramaturgie: Katja Prussas; gesehen am letzten Tag des Jahres 2022 im tif (Theater im Fridericianum) in Kassel